A esta altura, fray Antonio, de

mí poco se puede esperar en cuanto a latinajos pues en mi época de bachiller

doña Trini, nuestra profesora de Latín —y, por su edad, del propio

Julio César— me bautizó como el hijo pródigo la vez –única- que me vio aparecer por su

clase. Aun así, hay una frase que nunca olvido y siempre aplico: Saepe peior remedium malum est.

mí poco se puede esperar en cuanto a latinajos pues en mi época de bachiller

doña Trini, nuestra profesora de Latín —y, por su edad, del propio

Julio César— me bautizó como el hijo pródigo la vez –única- que me vio aparecer por su

clase. Aun así, hay una frase que nunca olvido y siempre aplico: Saepe peior remedium malum est.

Sobre los doctos saberes de

teólogos y demás parientes, en el pecado lleva la penitencia si tratados como

la escatología han terminado por quedarse en el imaginario colectivo con la acepción

que la mayoría solo conoce.

teólogos y demás parientes, en el pecado lleva la penitencia si tratados como

la escatología han terminado por quedarse en el imaginario colectivo con la acepción

que la mayoría solo conoce.

Y en cuanto a novísimos,

permítame quedarme con mis “Novísimos infiernos” y con mi poeta maldito, que no

versavice, y de paso aprovecho para decirle –sin que sirva de precedente- que

estoy totalmente de acuerdo en su comparación del limbo con un psiquiátrico.

permítame quedarme con mis “Novísimos infiernos” y con mi poeta maldito, que no

versavice, y de paso aprovecho para decirle –sin que sirva de precedente- que

estoy totalmente de acuerdo en su comparación del limbo con un psiquiátrico.

Sobre el tema de la

documentación necesaria para escribir un cuento me temo que ya no estoy tan de

acuerdo. En todo caso si habláramos de novela, pero sé que también estaremos de

acuerdo en no caer tan bajo y nos centraremos en la poesía y el relato breve. A

este respecto, permítame transcribirle unos párrafos que pondrán luz sobre la

cuestión:

documentación necesaria para escribir un cuento me temo que ya no estoy tan de

acuerdo. En todo caso si habláramos de novela, pero sé que también estaremos de

acuerdo en no caer tan bajo y nos centraremos en la poesía y el relato breve. A

este respecto, permítame transcribirle unos párrafos que pondrán luz sobre la

cuestión:

“Yo

creo que detrás de todo esto está ese hecho sencillo (y por eso tan

inexplicable) de que usted es poeta, de que usted no puede ver las cosas más

que con los ojos del poeta. Conste que no insinúo que sólo un poeta puede

llegar a escribir hermosos cuentos. En rigor el cuento es una especie de

parapoesía, una actividad misteriosamente marginal con relación a la poesía, y

sin embargo unida a ella por lazos que faltan en la novela (donde la poesía

vale apenas como aderezo, y es siempre una lástima por la una y por la otra).

¿Cómo le vienen a usted los cuentos? Yo, que incurro además en la poesía —por

lo menos escribo poemas—, no he podido advertir hasta hoy diferencia alguna en

mi estado de ánimo cuando hago las dos cosas. Mientras escribo un cuento, estoy

sometido a un juego de tensiones que en nada se diferencian de las que me

atrapan cuando escribo poemas. La diferencia es sobre todo técnica, porque los

“cuentos poéticos” me producen más horror que la fiebre amarilla, y estoy

siempre muy atento a que lo que ocurre en mis cuentos proponga al lector una

estructura definida, una realidad dada, por irreal que sea para los ojos del

lector de periódicos y los seres con-los-pies-en-la-tierra (¿qué son los pies,

qué es la tierra?)”[i].

creo que detrás de todo esto está ese hecho sencillo (y por eso tan

inexplicable) de que usted es poeta, de que usted no puede ver las cosas más

que con los ojos del poeta. Conste que no insinúo que sólo un poeta puede

llegar a escribir hermosos cuentos. En rigor el cuento es una especie de

parapoesía, una actividad misteriosamente marginal con relación a la poesía, y

sin embargo unida a ella por lazos que faltan en la novela (donde la poesía

vale apenas como aderezo, y es siempre una lástima por la una y por la otra).

¿Cómo le vienen a usted los cuentos? Yo, que incurro además en la poesía —por

lo menos escribo poemas—, no he podido advertir hasta hoy diferencia alguna en

mi estado de ánimo cuando hago las dos cosas. Mientras escribo un cuento, estoy

sometido a un juego de tensiones que en nada se diferencian de las que me

atrapan cuando escribo poemas. La diferencia es sobre todo técnica, porque los

“cuentos poéticos” me producen más horror que la fiebre amarilla, y estoy

siempre muy atento a que lo que ocurre en mis cuentos proponga al lector una

estructura definida, una realidad dada, por irreal que sea para los ojos del

lector de periódicos y los seres con-los-pies-en-la-tierra (¿qué son los pies,

qué es la tierra?)”[i].

Creo

que con esto contesto a las dos referencias. El cuento es el género más unido a

la poesía y, paradójicamente, más alejado de la novela. Y, por otro lado, yo

soy de quienes no tienen los-pies-en-la-tierra, acaso en el inexistente limbo,

ahora que ya se ha confirmado su estado inestable y es cuando más me gusta.

Quizá la gran diferencia entre cuento y poesía sea que esta no necesita de la

realidad más que como vehículo para llegar a quien algún día la lea, mientras

que el cuento solo necesita crear un clima —me gusta más estructura— de

verosimilitud, no de verdad. El cuento tiene que ser creíble, la poesía, si me

permite, sentible y/o amable. Por eso mi trabajo de documentación como creador —y,

si no me equivoco, volveremos a coincidir—se resume en vivir “con la pupila

insomne y el párpado cerrado”.

que con esto contesto a las dos referencias. El cuento es el género más unido a

la poesía y, paradójicamente, más alejado de la novela. Y, por otro lado, yo

soy de quienes no tienen los-pies-en-la-tierra, acaso en el inexistente limbo,

ahora que ya se ha confirmado su estado inestable y es cuando más me gusta.

Quizá la gran diferencia entre cuento y poesía sea que esta no necesita de la

realidad más que como vehículo para llegar a quien algún día la lea, mientras

que el cuento solo necesita crear un clima —me gusta más estructura— de

verosimilitud, no de verdad. El cuento tiene que ser creíble, la poesía, si me

permite, sentible y/o amable. Por eso mi trabajo de documentación como creador —y,

si no me equivoco, volveremos a coincidir—se resume en vivir “con la pupila

insomne y el párpado cerrado”.

Sobre

cuestiones puramente teológicas no necesitaré recomendarle, como dominico, el

repaso de los documentos del dicasterio romano cuyo fin es promover y tutelar

la doctrina de la fe y la moral en todo el mundo católico más conocido como Sagrada

Congregación para la Doctrina de la Fe, Sagrada Congregación de la Romana y

Universal Inquisición o Sagrada Congregación del Santo Oficio.

cuestiones puramente teológicas no necesitaré recomendarle, como dominico, el

repaso de los documentos del dicasterio romano cuyo fin es promover y tutelar

la doctrina de la fe y la moral en todo el mundo católico más conocido como Sagrada

Congregación para la Doctrina de la Fe, Sagrada Congregación de la Romana y

Universal Inquisición o Sagrada Congregación del Santo Oficio.

Como

comprenderá, me siento halagado y plagiado en igual medida por el uso de mi

apellido para tan ilustre y vetusta y… institución.

comprenderá, me siento halagado y plagiado en igual medida por el uso de mi

apellido para tan ilustre y vetusta y… institución.

Así

que no, moderno no parece que pueda considerarme con estos antecedentes. Pero,

ahora que lo menciona, ¿a usted le parece moderno terminar un poemario con un

poema que se titule “Prólogo”?

que no, moderno no parece que pueda considerarme con estos antecedentes. Pero,

ahora que lo menciona, ¿a usted le parece moderno terminar un poemario con un

poema que se titule “Prólogo”?

Lo intento, yo lo intento

pero es inútil la alegría que se aprende.[ii]

Pero,

en fin, “ya dormiré mañana con el párpado abierto”.

en fin, “ya dormiré mañana con el párpado abierto”.

[i] Revista de la Universidad de México, Nueva Época, Nº 1, Marzo de

2001. Cortázar revisado. http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/0104/contenido.html

y en Cuentos Chaparros: http://cuentoschaparros.blogspot.com.es/2014/01/carta-de-julio-cortazar-juan-jose.html

2001. Cortázar revisado. http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/0104/contenido.html

y en Cuentos Chaparros: http://cuentoschaparros.blogspot.com.es/2014/01/carta-de-julio-cortazar-juan-jose.html

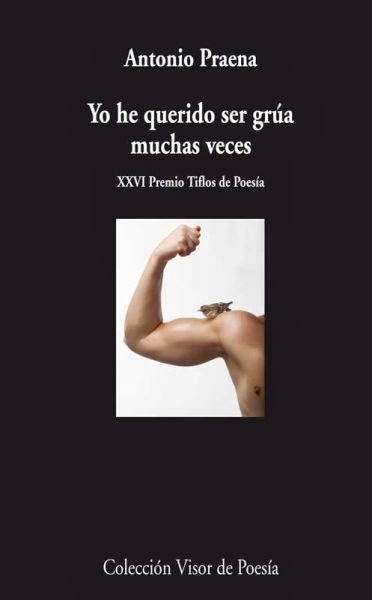

[ii] PRAENA, Antonio. “Prólogo”, pág. 76. Yo he querido ser grúa

muchas veces. Visor, Madrid, 2013.

muchas veces. Visor, Madrid, 2013.