A mí no me sucedió a la entrada del pueblo. Íbamos, como se supone que debe ser, de camino al Cuzco (al ombligo del mundo) para, desde ahí, visitar Machu Pichu.

No teníamos planes, así que se puede decir que no éramos turistas. Estar en Perú y no conocer Machu Pichu deber ser parecido a ir a París y no ver la torre Eiffel, o la estatua de la Libertad en Nueva York, por poner los típicos ejemplos.

Yo estuve en NY de noche, dentro de un taxi y por casualidad, por equivocación más bien, ya que, motu proprio, jamás se me habría ocurrido ir a ese país. A París dudo que vaya y, si voy, será para recorrer los cementerios de Père-Lachaise, el de Montmartre, el de Montparnasse y, a lo sumo, patear las calles de Oliveira y la Maga.

De hecho, me sucedió muy a las afueras del pueblo de Ollantaytambo, en la carretera empinada y llena de curvas que lleva hasta el centro, hasta la plaza de Armas y a las ruinas. Decidimos bajarnos del autobús mucho antes de llegar y subir caminando, disfrutando del impresionante paisaje.

Quién nos iba a decir que incluso en ese recóndito lugar habría un bar, o una tienda, o un refugio o todo en uno. Ahí, lógicamente, paramos. Ahí compramos hojas de coca que, finalmente, pude «pasar» por las aduanas del Jorge Chávez de Lima y del Benito Juárez del DeFe. Además de los recuerdos y unos cuantos litros de pisco en el cuerpo, eran el principal tesoro que me llevaba.

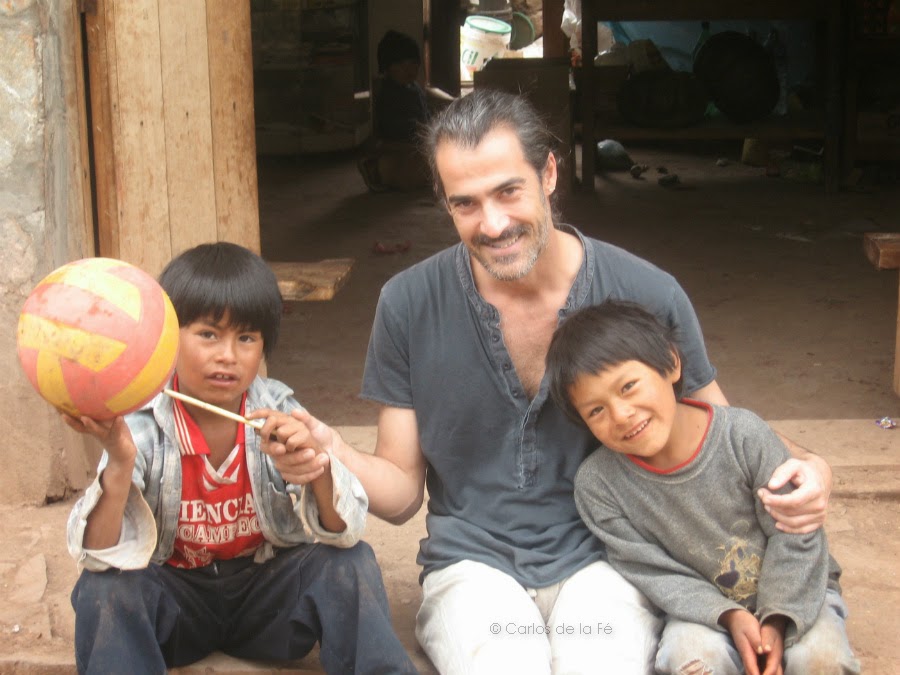

Aquel lugar fue suficiente: sobraban las ruinas, estaban de más los miles de años de cultura inca. Ahí, en ese cachito de calle había personas. Eso era Ollantaytambo. Allí jugué al fútbol con un par de niños mientras recordaba cuando jugaba con el mío y en las ganas que tenía de volver a hacerlo. Allí casi se nos hace de noche después de haber conocido las callejuelas de un verdadero pueblo con encanto que aún conserva —gracias a sus gentes— un sabor único que no han perdido a pesar de la afluencia masiva de

visitantes.

En ese momento no había leído el cuento «Celebración de la fantasía», de Eduardo Galeano. Fue un tiempo después cuando lo conocí y me reconocí. Es una de las tantas y geniales historias del maestro Galeano —que hoy reclamaron las diosas de sus textos— que, a primera vista, parecen puras invenciones pero que sabemos llenas de realidad. Galeano fue un escritor de ficciones maravillosas justamente porque la —esta miserable— realidad era su inspiración, quería reflejar, además, la otra cara, la que no sale en los libros, ni en los de ficción ni en los de historia.

Por eso, cuando leí ese cuento, no me extrañó. Sabía que era más que posible, que esas cosas pasan en Perú, en Ollantaytambo y en cualquier lugar donde niños y niñas son felices aún con una simple pelota y al caer la tarde sacan a pasear a su chanchito. Sitios donde las sonrisas son plenas, verdaderas, y a veces tristes.

Hoy el mundo es un lugar más triste, pero contamos con la suerte de que Eduardo Galeano dedicara su vida a compartirnos su peculiar punto de vista desde las letras.

Nos veremos, tarde o temprano.

Mientras tanto, gracias.

Celebración de la fantasía

Fue a la entrada del pueblo de Ollantaytambo, cerca del Cuzco. Yo me había despedido de un grupo de turistas y estaba solo, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, enclenque, haraposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía, porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano.

Súbitamente, se corrió la voz. De buenas a primeras me encontré rodeado de un enjambre de niños que exigían, a grito pelado, que yo les dibujara bichos en sus manitas cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero quemado: había quien quería un cóndor y quién una serpiente, otros preferían loritos o lechuzas y no faltaba los que pedían un fantasma o un dragón.

Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alzaba más de un metro del suelo, me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca:

—Me lo mandó un tío mío, que vive en Lima —dijo.

—Y anda bien —le pregunté.

—Atrasa un poco —reconoció.

© Eduardo Galeano